SUSTAINABILITY

サステナビリティ

人財

基本的な考え方

企業価値の源泉である人財の価値を最大化すべく、多様な人財の確保・育成を重要な経営課題と位置づけ、人財への投資を積極的に推進しています。さらに、マテリアリティの一つに「働く仲間の幸福の追求」を掲げ、「コミュニケーションを重視し、相互に尊重する」という経営理念のもと、従業員一人ひとりが活躍できる制度・環境整備に努めています。

三機工業の人財戦略

人財戦略

当社グループは、創立からの100年間、社会や顧客の変化に対応してきました。また、さまざまなステークホルダーの皆さまとの丁寧なコミュニケーションを行い、困りごとの解決に向けて真面目に仕事と向き合い、創意工夫をこらし、やりきる姿勢を貫くことによって付加価値を高め、お客さまからの信頼を獲得し、選ばれ続けてきました。今後は、超長期ビジョンで掲げる、2050年「選ばれ続ける三機へ!」の実現とさらなる当社グループの成長を図るため、著しい事業環境変化や多様な顧客ニーズといった「変化に確実に対応する力」を磨き続けていきます。

これらを実践していくため、「中期経営計画2027」の重点テーマの一つとして人財戦略を策定しました。骨子(基本方針)として、人財の獲得、人財の成長・育成、人財の維持の3つを定め、それぞれ施策を実施していきます。また、それぞれの進捗を測る指標は、経年変化の実績モニタリングを行い、適切な目標設定となるよう管理しています。

さらに、経営戦略を実行していくため、人財の対応力、人財の活用をレベルアップし、「変化に対応できる力」の向上を目指していきます。

人財戦略と指標・目標

| 重点テーマ | 目指す姿 | 取り組み概要 | 指標と目標 | |

|---|---|---|---|---|

| 人財戦略の3つの骨子(基本方針) | ||||

| 人財の獲得 | 三機の未来を創っていく多様な人財の獲得 |

|

|

|

| 人財の成長・育成 | 従業員一人ひとりの主体的な能力開発および価値創造力の向上 |

|

|

|

| 人財の維持 | 従業員が働き続けたい・貢献したいという職場環境整備 |

|

|

|

| 重点テーマ | 目指す姿 | 取り組み概要 | 指標と目標 |

|---|---|---|---|

| 経営戦略実行のための対応力の獲得 | |||

| 人財の対応力 | 大型案件の獲得やDX推進、M&A実行などに必須な対応力の獲得・強化 |

|

― |

| 人財の活用 | 脱炭素やその先を見据えた先端技術開発、グローバル事業展開などへの人材活用 |

|

― |

三機の未来を創っていく多様な人財の獲得

建設業界において、人手不足は顕著であり、重要な経営課題の一つです。経営ビジョン"MIRAI2030"の達成へ欠かせない人財確保に向け、代表取締役社長、役員のヒアリングを実施した上で、採用要件を定義して採用を進めています。「中期経営計画 2027」の目標である2027年度末の従業員数2,900名(連結)達成に向け、早期のインターンシップ実施や採用チャネルの拡充など新卒・キャリア採用強化のための取り組みを進めています。

人財獲得に向けた施策

| 主な施策 | 内容 |

|---|---|

| 新卒者採用 |

|

| キャリア採用 |

|

新卒者採用

当社グループでは、グループ社内で活躍している従業員の特性分析を行い、採用要件を定めています。2024年度は、初任給の引き上げ(2024年4月~)、インターンシップの早期化を実施、新卒採用者における奨学金代理返還制度(2026年4月入社より対象)の開始を決定しました。また、2025年度の新卒採用者は91名でした。

キャリア採用

高度人財の確保に向け、研究開発、高度な知識・経験等が必要な業務に特化した雇用契約を行っています。このほか、ダイレクトスカウティングやキャリアリターン制度など、さまざまな採用チャネルを通じて、即戦力となる人財の確保に取り組んでいます。また、2024年度のキャリア採用者は14名でした。加えて、これまでのキャリア採用者のうち、2025年3月末時点で202名(連結)が管理職として活躍しています。

即戦力となる人財の確保に向けた取り組み

| 制度・取り組み | 内容 |

|---|---|

| ダイレクトスカウティング |

|

| 高度人財登用制度 |

|

| キャリアリターン制度 |

|

| リファラル採用制度 |

|

| アルムナイネットワーク |

|

従業員一人ひとりの主体的な能力開発および価値創造力の向上

人財育成方針

従業員の異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が持続的な成長につながると考え、ダイバーシティを推進し、個々のスキルを適切に評価した上で教育・研修の機会を設けています。

人財育成方針

社会の一員であることを自覚し、エンジニアリングをつうじて快適環境を創造し広く社会の発展に貢献できる「三機らしい」人財を育成する

求める人財像

- 知識や知見を持ち思考を通じて「知恵」を生み出せる人財

- コミュニケーション力が豊かな人財

- 社会性を持ち、自ら積極的に行動できる人財

キャリア形成支援

従業員一人ひとりがありたい姿を考え、その実現に向けたスキルの習得や経験につながる取り組みを推進することで、やりがいにもつながると考えています。すべての従業員に対し「機会均等と評価や処遇の公正性」を確保するとともに、自律的なキャリア形成支援に向けた人事制度を構築しています。すべての従業員は、年に一度自ら記入したキャリア開発シートをもとに上席と面談し、内容に応じて人事部へ直接相談することも可能です。若手従業員に対しては、個人面談やサポートを目的とした「メンター制度」を導入しています。

役職者の平均年齢(単体)

| 目標(2026年4月) | 実績(2025年4月) | |

|---|---|---|

| 課長 | 45.8歳 | 46.9歳 |

| 部長 | 50.2歳 | 52.6歳 |

| 統括部長 | 53.5歳 | 54.6歳 |

スキル・経験の獲得を目指す教育研修制度

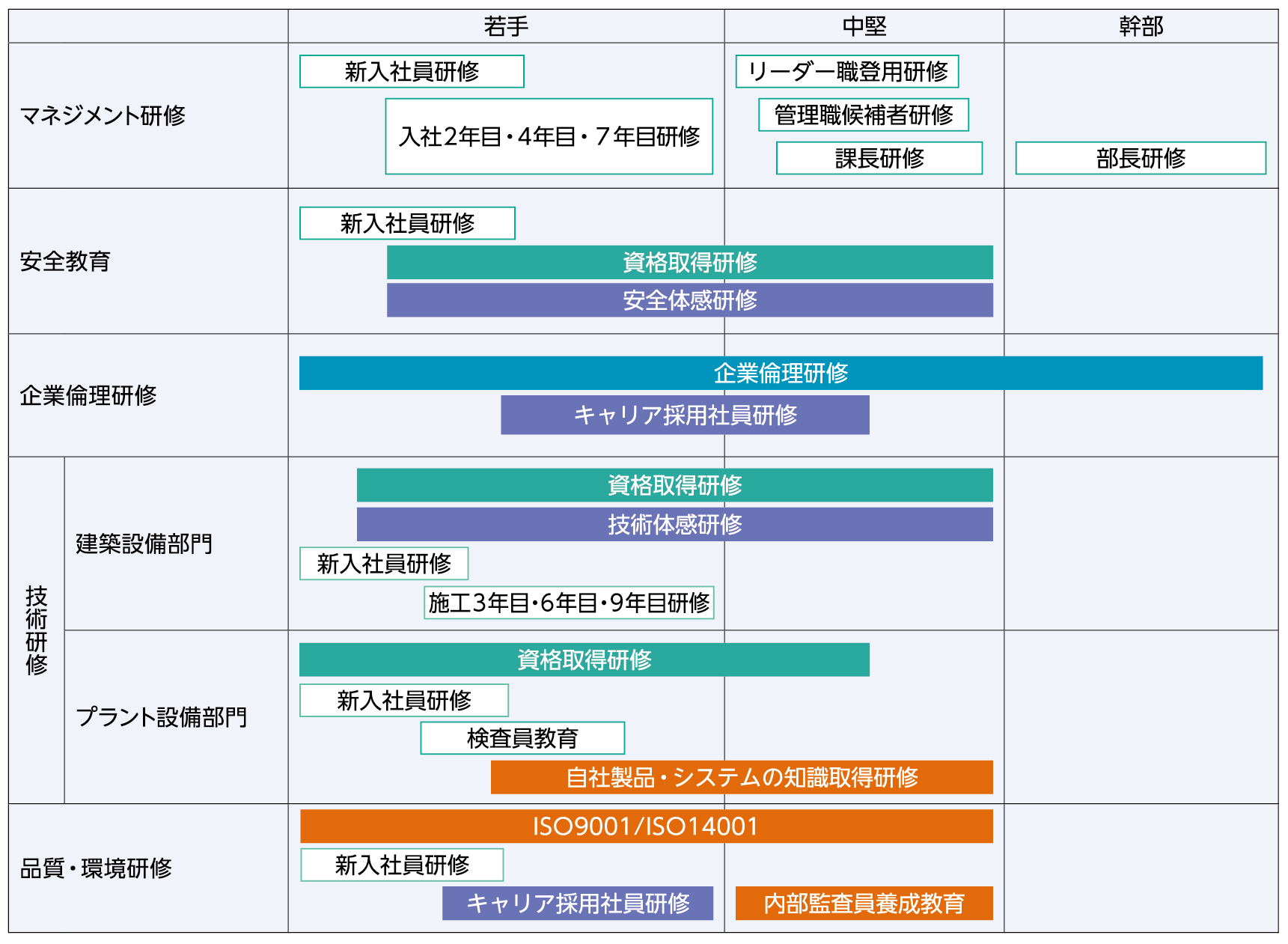

マネジメント研修、技術研修、分野別研修など、キャリアに応じた研修、管理職のリーダーシップ醸成研修を整備しています。各種研修の実施には、三機テクノセンターを積極的に活用しています。

2024年度より、教育研修体制の強化のため、教育研修に関与する組織を集約した「三機研修センター」を設置しています。体系的な研修プログラムの再整備が課題であると認識しているため、目指す人財像から、必要なスキルの特定を行い、スキルマップの作成や教育効果を高める研修制度の構築を図っていきます。

また、従業員のスキル習得状況を測る指標として、建築設備士や1級管工事施工管理技士などの当社が定める400種類以上の資格で取得者数を定め、目標設定を行っています。

教育研修体系

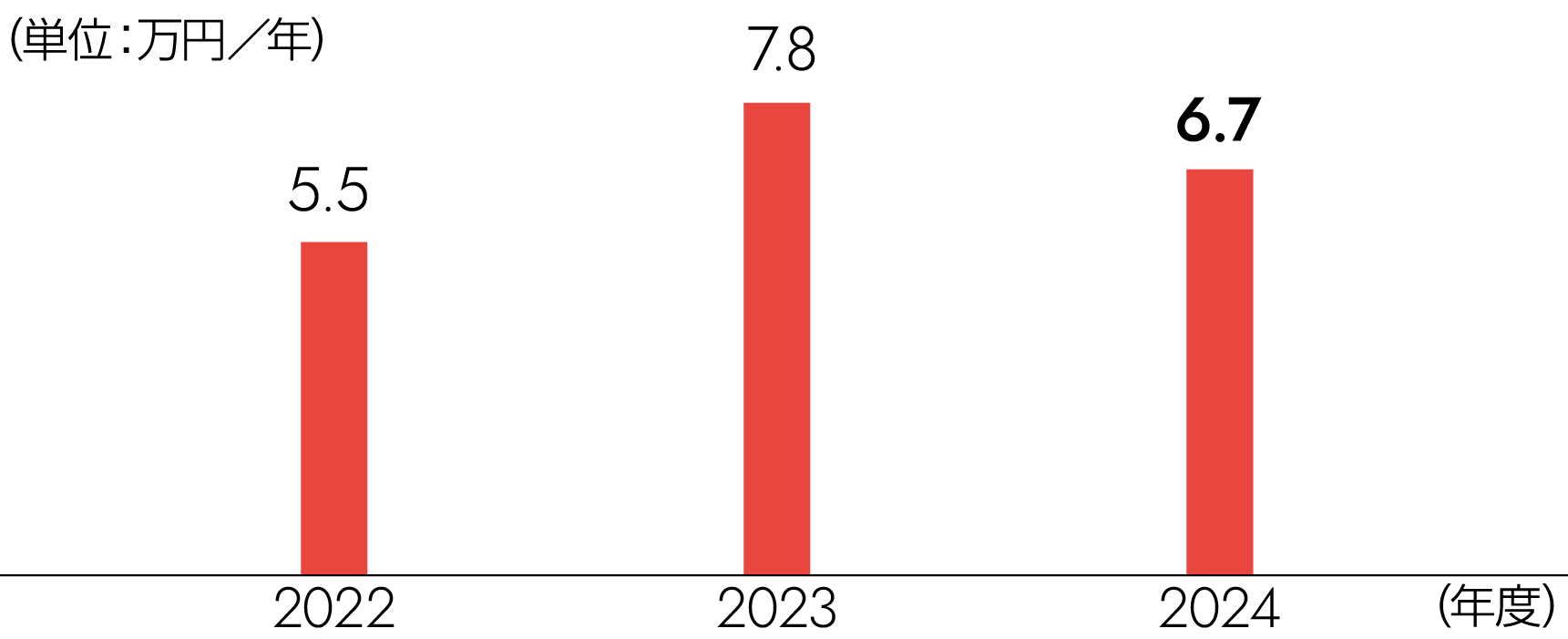

一人当たりの平均研修費用(連結)

資格数(単体)

| 目標(2028 年3月) | 実績(2025年3月) |

|---|---|

| 3,575 | 3,250 |

デジタル人財の育成・強化

今後のデジタル改革を担うデジタル人財を育成・強化するための体制整備に着手しました。2024年度は、独自の「三機ITパスポート」制度による全従業員向けe-ラーニングの開始に加え、デジタル人財を4 段階のレベルに合わせてカテゴリ整理を行い、各レベルの人財に対してそれぞれ研修を実施しました。2025年度は、これらの研修を継続しながら個々のカテゴリレベル向上を目指していきます。

業務プロセス改革における2025年度の主要施策

- デジタルスキルやリテラシーの向上に向けた社内人財育成施策の実施

- DXマネージャー、デジタルインフルエンサーと連携した改善事例の創出

- DX e-ラーニング(DXに関する3つのプログラム)の継続

従業員が働き続けたい・貢献したいという職場環境整備

社内環境整備方針

従業員一人ひとりが会社とともに成長し、個性を認め合い、いきいきと活躍できる職場環境・企業文化づくりのために働き方改革を推進し、ワークライフバランスや健康経営の実現を目指しています。また、コミュニケーションを重視した従業員エンゲージメントの向上にも取り組んでいます。

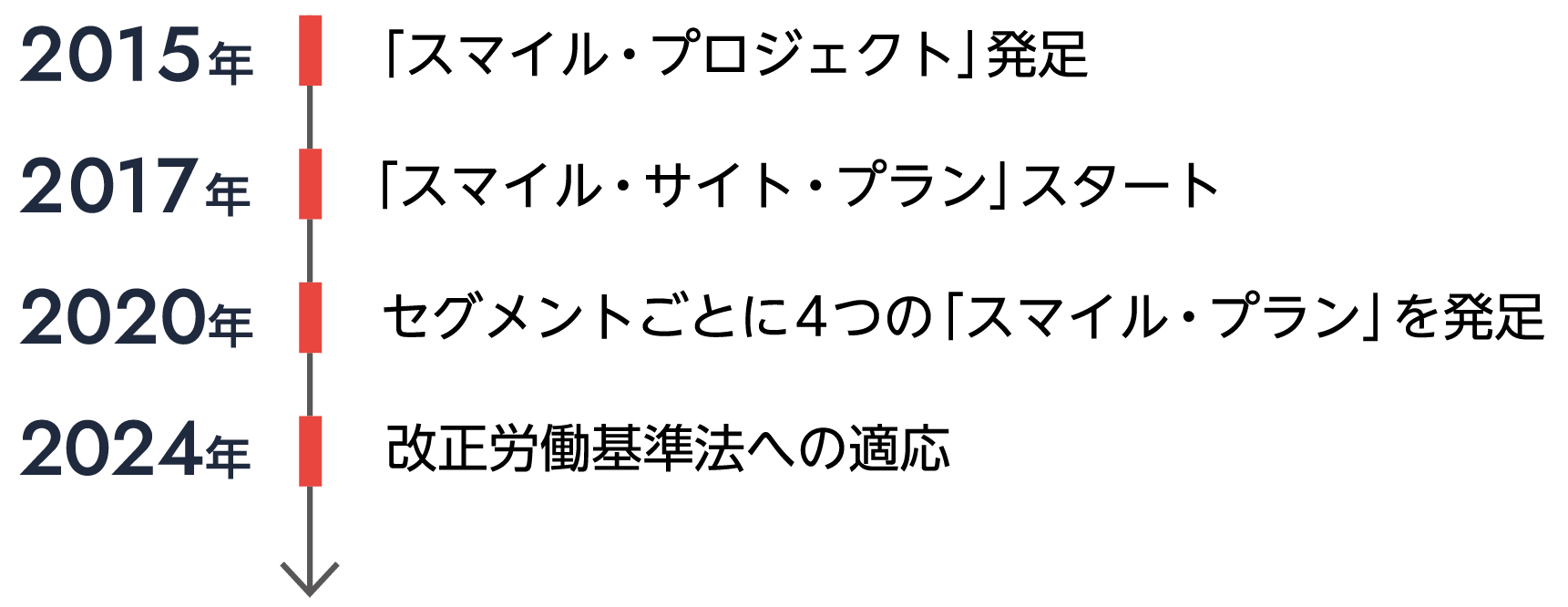

働き方改革

当社は、かねてより革新的な働き方改革を推し進めています。建設業として初めての週休2日制の導入から始まり、2015年度に社長をリーダーとする全社横断的な「スマイル・プロジェクト」を開始し、より働きやすい環境づくりに全社的に取り組んできました。2017年度には施工現場に特化した委員会「スマイル・サイト・プラン」、2020年度には各セグメントで「スマイル・プラン」を発足し、全部門が一体となって取り組める体制を整備しました。また「スマイル・プロジェクト」を推進していくために、2019年度に職場環境と人財育成に関する基本的な考え方を示したスマイル・ワーク・ガイドラインを策定しました。

加えて、長時間労働の抑制に向け、前中期経営計画"Century 2025"Phase3においては改正労働基準法の残業規則違反ゼロをKPIとして掲げ、「SANKI DXビジョン」に基づき各部門で業務プロセス改革を推進してきました。全社的な労働環境改善が進展した一方で、年間労働時間に関するKPIも未達となっていることから、2025年度はより高い目標を掲げ、さらなる労働時間抑制に取り組むほか、労働時間削減を実感できる本質的な業務改革の推進、当事者意識の情勢にも努めていきます。こうした取り組みの結果、働き方改革を通じて生産性革命に挑む先進企業を選定する第8回日経「スマートワーク経営」調査において星5段階中星3に認定されました。引き続き、従業員全員のスマイルを目指し、働きがいと働きやすさを両立した働き方改革を進めていきます。

また、当社グループでは「SANKI DXビジョン」に基づき、業務プロセス改革に取り組んでいます。従来の業務フローや役割など一から構造的に見直し、業務プロセスの最適化・効率化を図るべく、まず建設設備事業における現状業務の棚卸を行い、業務プロセスマップに整理しました。また、現況書類の改廃・標準化の検討を進め、不要書類の廃止、書類書式の統一・標準化による派生書類の廃止、業務データの保管ルール策定と運用を開始しました。

建設設備事業だけでなく、ファシリティシステム事業では業務プロセスの整理に着手したほか、管理支援部門では業務改革プロジェクトを立ち上げるなど、各部門で改革に向けた取り組みを進めています。しかし、デジタル改革施策の主旨や目的、必要性などの全社的な浸透、業務プロセス整理の効果測定などに依然として課題があると考えており、2025年度も各種施策を推進していきます。

「スマイル・プロジェクト」の歴史

スマイル・ワーク・ガイドライン

基本ガイドライン

このガイドラインは、三機工業グループ社員が一緒に働く環境をよりよくするための基本的な考え方を示すものです。相互に尊重し合うことを基本に、快適で効率的な職場にしていきましょう。

- 知識·経験が浅い人には、業務量・難易度に十分配慮し、あまり時間をかけることなく早めにサポートしてあげましょう

- 異なる性別の同僚に対して、心身の違いを互いに理解し、身体的負担や夜間作業·帰宅等に配慮しましょう

- 心身にハンディキャップのある同僚に対しては、ハンディキャップの程度や状況を理解し、業務内容を配慮しましょう

- 海外出身の同僚に対して、生活の習慣や価値観等を十分に理解し接しましょう

- 性別にかかわらず、個々の生活事情を理解し、お互いに協力しあいましょう

人財育成ガイドライン

このガイドラインは、上司・部下の関係だけにとどまらず、あらゆる立場・状況で人材を育成する際の基本的な考え方を示すものです。人材育成により、お客さまに安心・安全な設備や製品・サービスを提供することができ、その結果としてお客さまの満足と信頼を得ることができます。

- 三機工業グループの一員である前に、「社会の一員」として育てましょう

- 「即戦力」という短期的な目線ではなく、「長期に継続して働ける力を身につける」ことを意識し、計画的に育成しましょう

- 考え方、体力、知識、経験などそれぞれの個性を理解したうえで、適切な指示を出しましょう

- 期待どおりに育成できているか定期的にフォローアップしましょう

うまく育成できていない場合は、その原因を取り除き速やかに軌道修正しましょう - 定期的に面談などを行い、相手に対し自らの成長を確認させましょう

相手の考えや思いに耳を傾け、双方向のコミュニケーションを心掛けましょう

スマイル・プロジェクトの主な取り組み(人事・管理面)

- 人事制度の見直しによる職務整理

- ストレスチェックに基づく長時間労働者のフォロー

日経「スマートワーク経営」調査において星3に認定

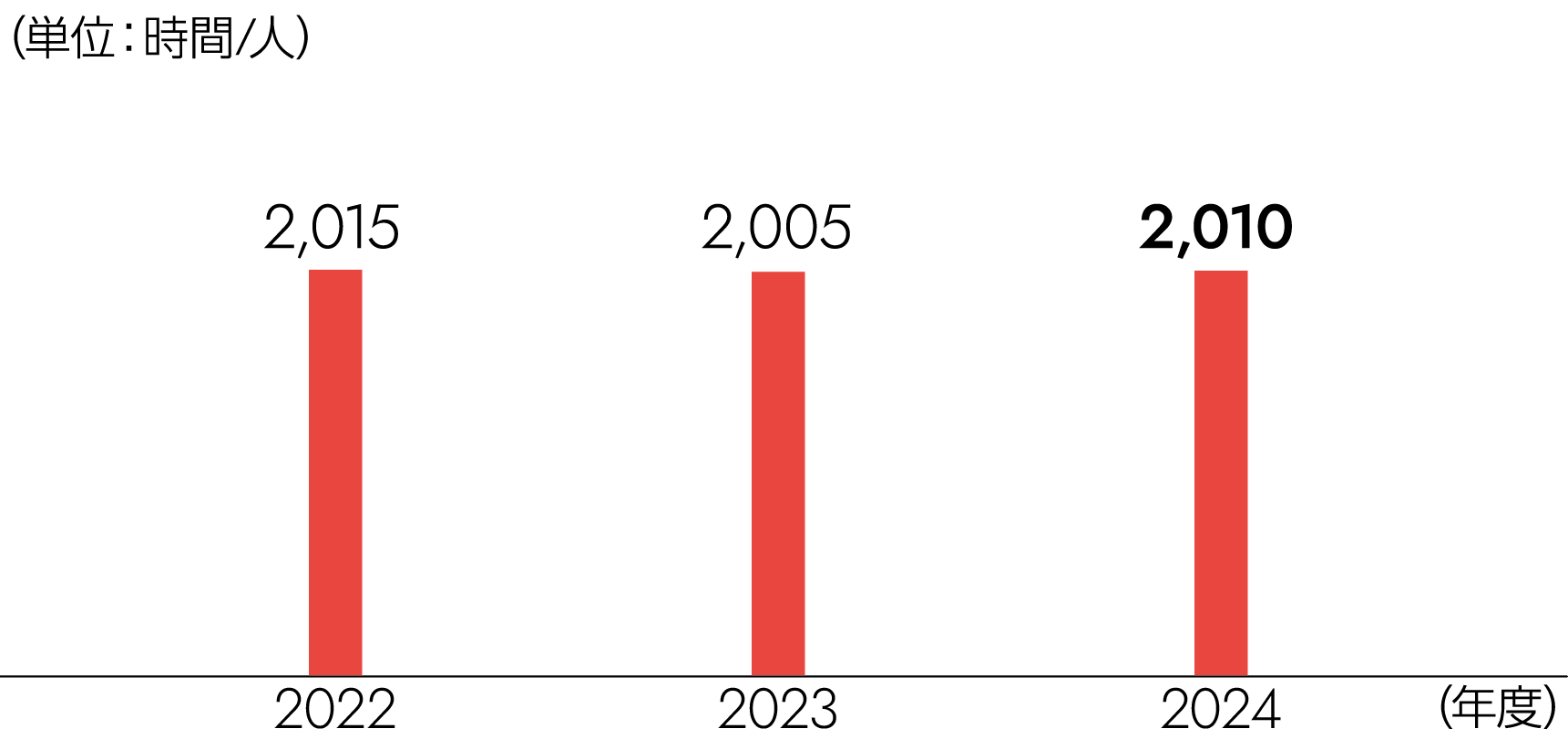

一人当たりの年間労働時間(単体)

業務プロセス改革における2025年度の主要施策

- 「Octopus」(現場書類作成支援システム)改修版の稼働

- 建築設備事業部門における改革後の新業務ルール化(業務記述書、基準書)の浸透、定着支援

- ファシリティシステム事業、管理支援部門に対する業務改革プロジェクトの推進

オフィス改革

オフィスの移転・構築を支援しているファシリティシステム事業は、2023年9月に汐留オフィスへと移転しました。同事業は、オフィス移転のプロジェクトマネジメントを事業としていることから、これを契機に自身のオフィス改革に挑戦し、働く人の気持ちを汲んだ「もっと働来たくなる」オフィスを実現しました。

例えば、コンセプトの一つでもある「もっとつながる」を意識して、座席の向きやデスクの形状の多様化、オープンなミーティングスペースの設置等を行ったほか、テレワークの浸透を踏まえてフリーアドレス制を採用しています。

多様な人財が最大限能力を発揮できる風土の醸成

当社は男性の割合が高い職場環境ですが、新たに人財を登用する際に性別を考慮することはありません。性別に関係なく、すべての人財が活躍できる職場環境づくりが必要不可欠と考え、多様な人財が互いを認め合い尊重し、違いを活かして最大限の能力を発揮できる企業文化を醸成していきます。

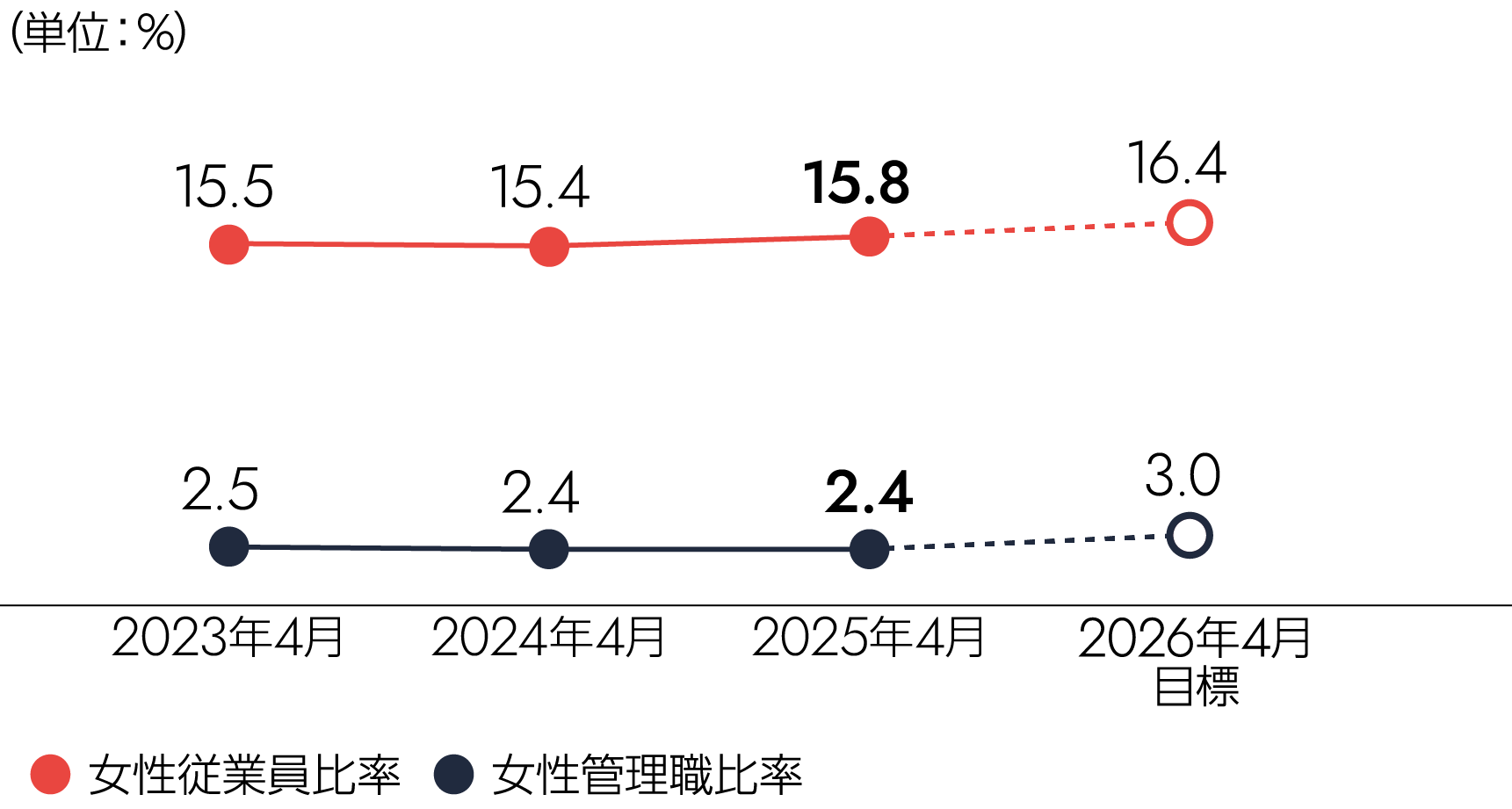

多様性の確保に向けた目標と実績

| 目標(2026年4月) | 実績(2025年4月、対前年比) | |

|---|---|---|

| 女性従業員比率 (単体) |

16.4% | 15.8%(4ポイント増) |

| 女性管理職比率 (単体) |

3.0% | 2.4%(昨年同様) |

| 外国籍社員比率 (単体) |

1.7% | 1.1%(昨年同様) |

タイ三機の従業員

女性の活躍推進

「女性活躍推進法」に基づき、女性従業員が継続的に活躍できる環境を整えるための行動計画を策定し、さまざまな施策を展開しています。給与や管理職登用に男女の違いはなく、能力や貢献度による公正な評価を行っています。今後も働き方改革や男性社員、女性社員双方の意識改革を通して、女性管理職比率の引き上げを進めていきます。

女性従業員比率と女性管理職比率

女性活躍推進法に基づく行動計画

計画期間:2021年4月1日~2026年3月31日

| 目標 | 2024年度結果※ |

|---|---|

| 1. 女性の平均勤続年数を2021年4月から10%伸長する | 15.1年(11.9%伸長) |

| 2. 管理職に占める女性の比率を3%(建設業平均値)にする | 2.4%(1.5ポイント伸長) |

*対象範囲:単体

※2025年4月1日時点。( )内は2021年4月1日時点との比較。

労働者の男女の賃金の差異(2024年度)※1

(単位:%)

| 単体 | 連結 | ||

|---|---|---|---|

| 労働者の男女の賃金の差異 | 全労働者 | 59.3 | 60.4 |

| 正規雇用労働者※2 | 58.7 | 59.9 | |

| パート・有期労働者 | 52.2 | 55.2 | |

(注釈)

- 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の規定に基づき算出。

- 正規雇用労働者:業務職を含む。

ワークライフバランスを応援する多様な働き方支援

当社グループは、ワークライフバランスの実現に向けた各種両立支援制度を充実させています。さまざまな制度や施策を展開し、男女を問わず従業員のライフイベントに合わせた柔軟な働き方ができるよう、一部法律を上回る制度も整備して啓発活動を行っています。また、従業員の声に耳を傾け、さらなる支援制度の充実を図っています。

当社は、次世代育成支援対策推進法に基づき、一定基準を満たした「子育てサポート企業」として、厚生労働省東京労働局より認定マーク「くるみん」を2015年に更新取得しました。中部支社は、2014年に建築設備業として初めて「名古屋市子育て支援企業」の認定を受け、2017年に更新取得しました。

男女ともに、さまざまなライフイベントに対応しながら安心して働き続けられるよう、従業員の声に応える形で、法定以上の育児・介護支援など、ワークライフバランスを支える制度を充実させています。2024年度は「ビジネスケアラー」をテーマにした介護セミナーを開催しました。

育児休業取得率(単体)

| 目標 (2025年度) |

実績 (2024年度) |

|

|---|---|---|

| 男性 | 100% | 70.0%※ |

| 女性 | 100% | 100% |

(注釈)

※当社独自の休暇制度を含む場合

次世代認定マーク「くるみん」

名古屋市子育て支援企業認定マーク

三機工業独自の主な両立支援体制※(単体)(2025年4月現在)

| 分野 | 制度 | 内容 |

|---|---|---|

| 就業 | リフレッシュ休暇制度 | 勤続年数5年ごとに備蓄年休を利用し、連続5日間の休暇 |

| 施工管理者連続休暇制度(施工管理者向け) | 常駐6カ月以上経過時点や次の現場への異動時に連続3日間の休暇 | |

| 半日年休・時間単位年休制度 | 有休を半日・1時間単位で取得可能 | |

| アニバーサリー休暇制度 | 自身や家族の特別な日を宣言し計画的に有休を取得 | |

| 三機スマイルデー | 毎月の給与支払日に全(半)日有給休暇の取得とノー残業を推奨 | |

| 備蓄年休制度 | 育児・介護・ボランティアに備蓄年休を利用可能 | |

| 在宅勤務・テレワーク制度 | 育児・介護や天災事変・パンデミック等の緊急事態時において業務効率向上や事業継続(BCP)を目的とした制度 | |

| スライド勤務 | 業務都合、あるいは業務外事由でも支障のない範囲で始業・終業時刻を前後にスライド可能 | |

| 育児・介護 | キャリアリターン制度 | 会社都合を除くやむを得ない理由で退職した元従業員の再就職の申し込みが可能 |

| 短時間勤務等 | 育児・介護のために勤務時間の短縮またはスライドのいずれか適用が可能。育児は小学校3年生まで適用可能 | |

| 育児・介護特別休暇制度 | 育児・介護を目的として、20日間取得することが可能な当社独自の制度(分割取得可) |

※当社グループでは、一部には法定基準を超える育児・介護支援制度を設け、啓発活動を行うことで、従業員が活躍できる環境を整備しています。

障がい者雇用と職場環境整備

当社グループは、障がい者の採用を継続的に実施するとともに、障がい者雇用の現状を踏まえて、障がいのある従業員も安心してより長く活躍できる環境づくりに努めています。具体的には、聴覚障がい者を対象に課題解決処理研修や意見交換の実施、Web研修や決算説明会の字幕付き配信を行っています。また、管理職の理解促進を目的とした研修の開催、災害時に聴覚障がい者に避難指示を知らせるランプを全社で設置しています。なお、障がい者雇用率は、2024年6月1日時点で2.45%(単体)、2.12%(連結)、2025年6月1日時点では2.25%(単体)です。採用活動では、募集を継続すると同時に、各部署とのマッチングや、受け入れに関するケアを行っています。

聴覚障がい者向け「コミュニケーションUP研修」の開催

ダイバーシティ研修の一つとして聴覚障がい者向け「コミュニケーションUP研修」を開催しました。当社では、以前からの聴覚障がい者向け研修を実施してきていましたが、今回は従業員から「聴覚障がい者同士のコミュニケーションを活性化し、日常業務の成功事例や課題を共有できる場をつくりたい」という声があったことが研修開催につながりました。コミュニケーション方法(手話、筆談、ジェスチャー、補聴器など)を事前に把握し、それを踏まえたグループ分けや要約筆記アプリの活用などを行いました。研修終盤には、参加者の上司も交え、相互理解を深めるコミュニケーションの時間を設けました。参加者からは、「もっと長い時間グループワークをしたい」「研修を機に挨拶や会話をするようになった」という前向きな声が多く寄せられました。

健康経営

健康増進イベントの開催や産業医による生活習慣改善指導を実施することで、働き方改革の推進と合わせた健康維持・増進活動に取り組んでいます。また、従業員とその家族を対象とする健康・医療・介護・育児に関する24時間無料電話健康相談サービスを導入しています。相談窓口は社外に設けられ、プライバシーも厳重に保護されています。こうした取り組みが評価され、経済産業省と日本健康会議による「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に3年連続で認定されました。

2024年度は、ウォーキングイベントの開催や食生活改善e-ラーニング、禁煙支援などを実施しました。

2025年度も生活習慣改善に向けた取り組みを継続的に実施する予定です

健康経営優良法人2025

三機テクノセンターで行ったストレッチ教室

メンタルヘルス

当社では、定期的なストレスチェックの実施、管理職向け研修、メンター制度プログラムなど、メンタルヘルスケアの推進に取り組んでいます。2024年度は、メンタル不調の予防に関する情報展開およびストレスチェック受診の促進とその結果に関する研修を実施しました。2025年度は産業医機能の体制強化を実施する予定です。

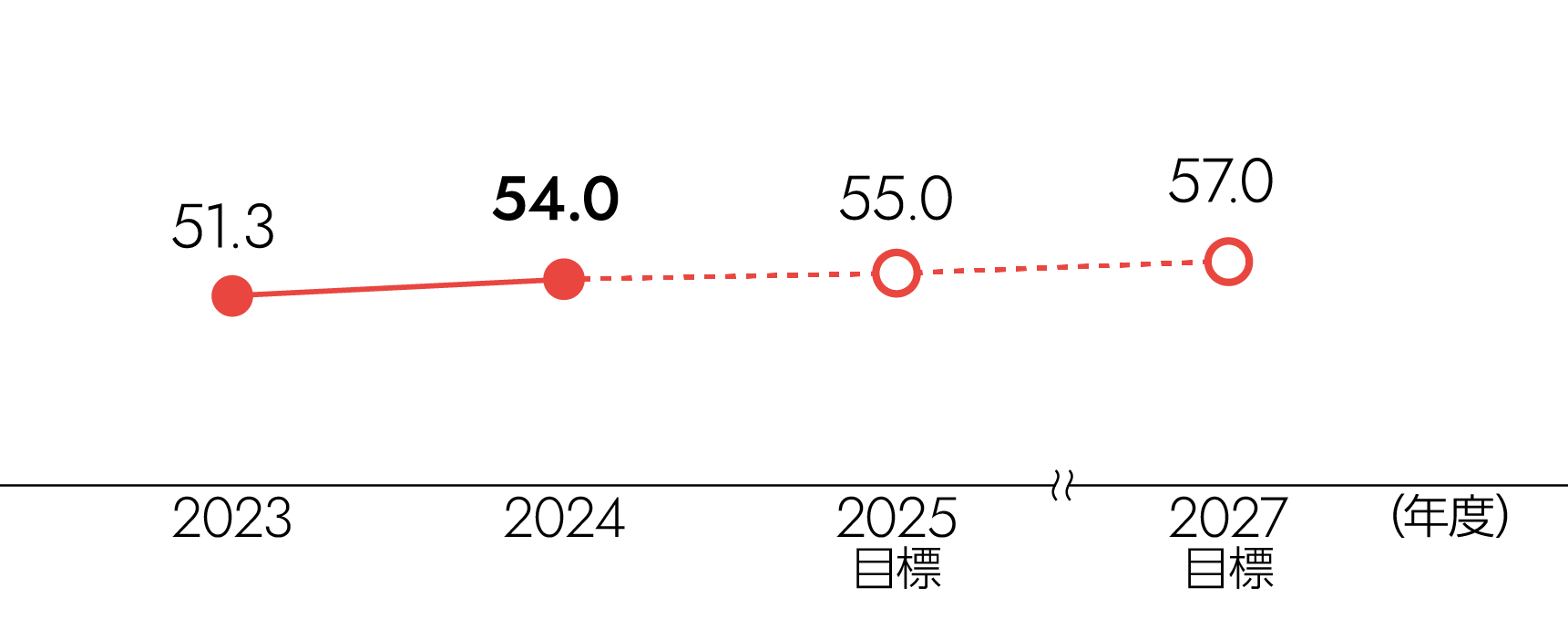

従業員エンゲージメント

「中期経営計画2027」においてエンゲージメントスコア※の目標をアップデートし、2027年度までに「57.0」と引き上げました。この達成に向けて、これまで以上に会社と従業員のコミュニケーションを密に行う機会を継続的に設けていきます。今後は低スコアの部門へのフォローを行っていく予定です。

2024年度は、主に2022年度に導入した新たな人事制度について、全支社・支店へヒアリングを実施しました。そこで抽出された課題をもとに、今後の人事制度見直しについて検討を進めていきます。

※株式会社リンクアンドモチベーション「モチベーションクラウド」を利用して算出した、会社の目指す姿や方向性に対する、従業員の理解・共感の度合いを測る偏差値。(標準スコア50.0)

エンゲージメントスコア

対話型イベントCentury Communication Up

2016年度から社長をはじめとする経営陣と社員との対話型イベントCentury Communication Up(以下CCU)を継続しています。特に、役員との新入社員CCUは毎年実施しており、そのほか若手社員CCUや、役職者を対象としたCCU、各支社・支店独自開催のCCUなど、幅広く展開しています。CCUで得た意見や提案は、業務内容や制度の改善に活用しています。

役員との新入社員CCU

報奨制度

術力の向上や従業員のモチベーションアップを目的に、社長褒賞「優秀社員賞」「矢野技術賞」「工法・業務改善賞」や永年勤続者表彰(勤続25周年、50周年)など、さまざまな表彰を導入しています。

優秀社員賞表彰

永年勤続者表彰(25周年)

労働慣行

労使間の対話を重要なチャネルとして活用し、人的資本投資、処遇改善に継続的に取り組んでいます。人事部門と従業員組合の間で毎月定例の会議を開催し、職場環境の改善やさまざまな制度構築・運用について意見交換・協議を行っています。加えて、経営層との意見交換を毎年実施しています。2024年度に行った賃金の引き上げにあたっても労使間で真摯な対応を実施しました。