SUSTAINABILITY

サステナビリティ

品質

基本的な考え方

三機工業グループの技術力・提案力を発揮し、顧客ニーズに最適で高品質な製品・システムの提供を通じて顧客満足を高めるとともに、社会へ新しい価値を提供していきます。

品質の維持・向上を図るため、QMS(品質マネジメントシステム)を構築しています。

管理体制

当社では、建築設備事業、機械システム事業、環境システム事業の各部門において、QMSとEMSを統合運用しています。2024年度から国内グループ全社に適用範囲を広げました。当社はISO9001の認証を受けており、内部監査、社外の審査により、システムが適正に機能していることを定期的に確認しています。

施工・製造段階においては、着工・着手前の早い段階からリスクマネジメントを実施し、品質の維持・向上に努めています。また、トラブル・クレームの発生時に迅速かつ適切に対応することも品質管理の基本であると認識し、行動しています。過去に発生した品質管理に関する不適合の指摘も踏まえ、マネジメントシステムの継続的なレベルアップを図っています。

今後もさらなる顧客満足度の向上に向けた取り組みを進めていきます。

品質・環境マネジメントシステム実施体制

ISO9001 認証適用範囲

| 事業 | 認証範囲 | 取得日 | 審査登録機関 登録番号 |

認定機関 |

|---|---|---|---|---|

| 建築設備事業 | 建築物、工場、クリーンルーム、地域冷暖房施設及び原子力施設における空調、換気、給排水衛生、電気、高度BA/ITビル設備、用力設備に関する設計、施工並びにオフィス等の構築及び移転に関わるプロジェクトマネジメント | 1999/12/28 | ABS QE INC. 34863 |

ANAB |

| 機械システム事業 | 物流システム、物流機器の設計・開発、製造、据付及び保守・点検 | 1998/3/30 | 日本規格協会 JSAQ266 |

JAB |

| 2013/12/17 | ABS QE INC. に統合 |

ANAB | ||

| 環境システム事業 | 環境関連施設の設計、製造、据付及びアフターサービス業務 | 1998/3/27 | LRQA 958119 |

JAB |

| 2013/12/17 | ABS QE INC. に統合 |

ANAB |

※ABS QE,INC.:米国の審査登録機関 ANAB:米国の認定機関 LRQA:英国の審査登録機関 JAB:日本の認定機関

2024年度の主な品質管理体制の強化

- 建築設備部門

・トラブル防止事前検討会、各拠点技術部長も出席するTC確認会議を継続開催

・TC防止動画の制作・共有

・医薬品・医療機器を取り扱う物件の技術担当者に対する特別教育を全社で実施

- 機械システム部門

・過去に発生したトラブル・クレームを整理・分析し、その事例と対応策について周知会を実施

・TC事例より月間の重点品質目標を設定し再発防止を強化

- 環境システム部門

・キックオフミーティング討議内容の充実化を継続実施

・品質管理データベースの機能を強化

建築設備施工現場における品質への取り組み

施工現場において、品質維持・向上を図るため、設計から施工まで一貫した取り組みを行っています。また、施工現場に偏りがちな業務負担や手戻りを軽減し、設計・技術のそれぞれの観点から生産性向上に向けた、業務支援、DX推進の取り組みを進めています。

業務支援体制による生産性向上と高品質維持の両立

当社では、施工現場に偏りがちな業務負担を軽減させ、適切な労働環境を構築すると同時に、現場担当者が本来現場にて行うべき業務に専念できる環境を整備し、高い品質を維持していくことが重要と考えています。これらを実現するための取り組みとして、「スマイル・サイト・プラン」を実施し、営業・設計・調達・施工管理・品質管理の各プロセスにおける業務支援体制を確立・機能させ、業務の平準化を進めています。特に現場とオフィスの業務分担について、これまで現場が担っていた多くの業務を分担して実施する「技術計画部署」を全拠点で設置するべく準備を進めています。これにより現場担当者がより業務に集中できる職場環境の実現を見込んでいます。

また、業務プロセスマップに基づく各拠点の業務の共通化を図り、さらなる業務効率化を目指しています。

DX推進による品質向上の取り組み

各事業セグメントやR&Dセンターを中心とした研究開発の取り組みにより、設計・施工などの各現場においてもDXを推進しています。今後の建設DXの中心的な役割を担うBIMを基盤とした業務フローや業務プロセスの構築に向けた検証を進め、設計から施工における技術計算のプロセス効率を大幅に向上させる大幅に向上させる新たなソリューション「BIM計算連携プラットフォーム」を開発し、運用を始めています。

これにより、これまで手間と時間がかかっていた高度な技術計算が自動化され、迅速かつ正確な計算結果を得ることでき、高品質な設計・施工につながっています。実際のプロジェクトにおける検証では、建築設備エンジニアの技術計算にかかる工数を約60~70%削減することができました。加えて、複雑な制御を必要とするクリーンルームなどの特殊施設においても活用を進めています。引き続き、プラットフォームの機能拡充とさらなる実務活用を図ることで、DXの推進および品質の向上を推進していきます。

また、当社ではBIM推進センターが中心となり、協力会社も含めたBIMの浸透、BIM連携ソフト利用率とBIM教育受講率の向上に取り組んでいます。さらなる利活用を推進するため、2024年度は各支社・支店・協力会社に対する教育を実施しました。既に施工現場ではBIMの導入が進んでおり、引き続き利用率の向上を目指していくとともに、2025年度はグループ会社のキャド・ケンドロ社による拠点・現場密着型のBIM普及活動を行う予定です。

自動風量計測ロボット

2024年度のBIMに関する教育実績

| 技術系社員のBIMソフト利用率 | 61% |

|---|---|

| BIM教育を受講した技術系社員 | 1,179名※ |

| BIM研修回数 | 208回 |

※2021年度からの通算実績

各工程におけるDX推進事例

| 工程 | 効果 | サービス | 内容 |

|---|---|---|---|

| 設計・積算 | 生産性向上(作業効率化) | BIM計算連携プラットフォーム | BIMと連携した熱流体解析、管路内圧力、騒音、省エネルギー等の計算 |

| BIM・見積ソフト連携 | BIMと連携した見積積算 | ||

| 生産性向上(作業効率化) | クラウド(AIーOCR) | OCRを用いた機器表読取りによる積算業務効率化 | |

| 省人化 | 機器3Dモデル作成ソフト(TRANDIM™) | 納入仕様書より機器3Dモデル自動作成 | |

| 原価・受注検討 | 人財確保 | 現場要員配置計画システム | 担当者の現場配置管理 |

| 施工 | 生産性向上(作業効率化) | 現場書類作成支援システム(Octopus) | 業務プロセスに応じた書類作成、ワークフローシステム |

| 調達WEB | WEBを利用した発注業務 | ||

| 納品・出来高請求書WEB | WEBを利用した検収業務 | ||

| オフィスレイアウト自動化システム(S-LiDAR®) | オフィスレイアウトの自動生成、概算費用算出 | ||

| 資機材位置検知システム | 資機材の配置場所を自動検知 | ||

| 施工管理支援システム | BIMを利用した工事進捗、発注納品管理 | ||

| 省人化 | 小型撮影用ドローンによる3Dモデリング | ドローンによる3Dスキャン、BIMデータ作成 | |

| 施工ロボット | BIMと連携したフレキシブルダクトの自動吊込み | ||

| 検査 | 省人化 | 計測ロボット | BIMと連携した風量、風速、照度自動測定 |

| その他 | 生産性向上(作業効率化) | エスクラウド(VDI:仮想デスクトップ) | 大容量なデータ(BIM、点群などの大規模な3Dデータ)を快適に操作 |

| 生成AIの活用 | 情報検索、Excel作業の効率化・自動化、文書作成など |

設計・技術の取り組み

企画・設計から施工にわたり、一貫して品質向上に取り組んでいます。設計段階では、DR(デザインレビュー)の充実を図り、早期品質確保のため課題抽出・解決に向けた取り組みを行い、設計に関するトラブルの防止・減少につなげています。2024年度のDR実施件数は204件で、前年度よりも増加するとともに、対象物件のすべてに対してDRを実施しています。設計図の精度向上により、竣工後の是正対応が減少し、採算性の悪化防止につながっています。

着工前には、生産性向上や品質リスクを回避するべく、設計検証や施工検討を実施することで、手戻りやトラブル・クレームなどの未然防止に取り組んでいます。

着工段階では、着工後の現場業務を円滑に進めるために、着工検討会で施工方法(手順)や方針などを定め、高品質・高生産性を目指しています。すべてのプロセスにおいて、ライン職と品質管理センターによる厳密なチェックとフォローが行われており、品質面での不正・不備の防止に取り組んでいます。また、技術的スキルの高い技師長・技術エキスパートによる施工時、竣工時の監査、品質確認等の実施と是正を実施しています。

2025年度は、拠点駐在の主担当者が自身の拠点以外の監査に帯同し、第三者の視点による品質チェックを実施し、品質レベルの統一を図っていきます。

技師長による品質パトロール

施工現場における設計・技術の品質への取り組み

トラブル・クレーム発生防止による施工品質向上

当社グループは、当社を起点とする施工中のトラブル・クレーム(以下、TC)ゼロを目標としています。これまでの経験を技術書類として蓄積し、社内共有を行っています。情報共有の取り組みに加え、継続して施工中のトラブルが発生している現場では技術エキスパートが個別に管理指導をするなどして、改善に取り組んでいます。

2024年度は、トラブル防止事前検討会や各拠点技術部長も出席するTC確認会議を継続的に開催し、TC情報と真のTC発生要因を社内で共有・発信した結果、TC発生件数は前年度より約25%減(19件減)となりました。

しかし、漏水に関するTCが毎年継続して発生しており、2025年度は再発防止に向けて施工品質維持・向上に取り組んでいく予定です。

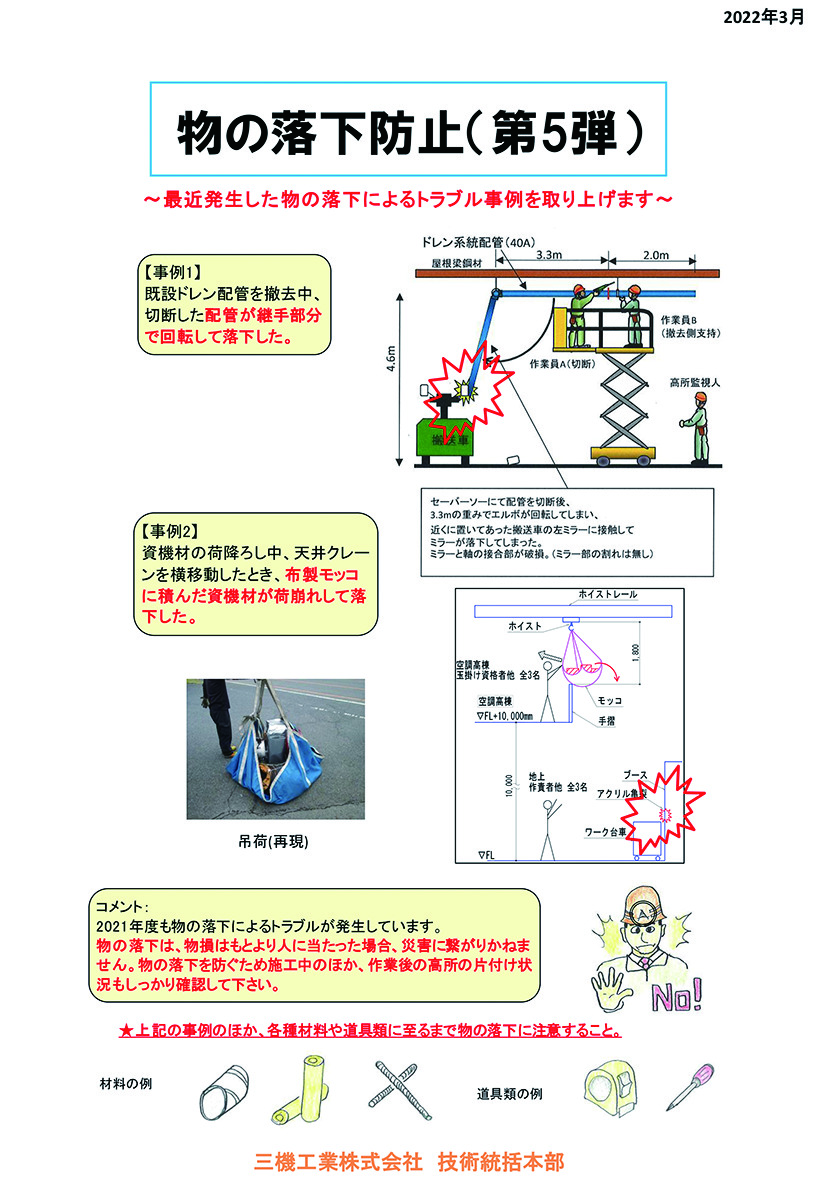

トラブル・クレーム未然防止周知ポスターを毎月発行し、現場に掲示

トラブル・クレーム未然防止周知ポスターを毎月発行し、現場に掲示

①速報

②週報[海外含むグループ会社も参加する週次開催のTC(トラブル・クレーム)確認会議]

③ 月報として発生した事象に加え、発生要因・是正処置・予防措置等を施工技術者へ配信することで全社に共有、再発防止の徹底

お客さま満足度の把握と活用

施工品質向上の取り組みとして、竣工時にお客さまへの満足度調査を実施し、フィードバック情報を活用しています。2024年度は、全719件のうち約92%※のお客さまから高い評価をいただきました。今後も、お客さまの意見を活かして施工品質向上のための取り組みを行っていきます。

※ 以下を高評価として算出

建築設備事業

5段階評価中4(やや満足)以上

機械システム事業

5段階評価中4(やや満足)以上

環境システム事業

100点満点中70点以上 または 5段階評価中4(やや満足)以上

施工技術の伝承に向けた取り組み

工法・業務改善賞などの技術表彰

現場における優れた施工上の工夫などの「工法改善」に加え、業務効率化などの「業務改善」も表彰対象としています。2024年度は2,157件の応募がありました。

技術を支える人財の育成

研修施設として業界最大級の規模を誇る三機テクノセンターでは基礎技術習得のための教育、スキルアップ教育、資格取得促進のための教育などを実施しています。これら教育は当社に限らず、協力会社の新入社員や中堅社員とも一緒になって行っており、協力会社とのさらなる連携強化や技術力向上につながっています。

施工管理者に対しては、施工の実務経験年数に応じた3年ごとの研修を実施しています。三機テクノセンターにおいては、実物機器・設備による実践的な演習・訓練を強化し、技術者のスキルアップをさらに推進していきます。

従業員の資格取得促進に向けて、新入社員建築基礎研修において、各資格の勉強用としてオンデマンド教材を提供しています。この取り組みの効果として、2025年度は一級管工事施工管理の合格率が上昇しました。

現場においては、技術スキルの高い技師長・技術エキスパートによる着工検討会・施工監査などを通じたOJT を行っています。さらに、多くの経験と高いスキルを持つシニアエキスパートと一緒になって施工方法を検討し、指導を仰げる体制が整っています。個人や各部門が持つ技術や知見を共有することで、これまで蓄積した技術の承継を確かなものとし、さらなる技術力の向上を目指していきます。

品質関連有資格者数(2025年4月1日現在)

(単位:名)

| 資格 | 2025年度 | |

|---|---|---|

| 単体 | 連結 | |

| 技術士 | 170 | 187 |

| 施工管理技士(土木・建築・電気工事・管工事) | 1,126 | 1,331 |

| 建築士 | 39 | 45 |

| 建築設備士 | 179 | 190 |

| 電気工事士 | 145 | 230 |

| 電気主任技術者 | 28 | 37 |

| 一級計装士 | 274 | 290 |

| 消防設備士 | 931 | 1,018 |

| 監理技術者資格者 | 1,485 | 1,812 |

*全資格のべ人数で記載

主な技術力育成活動(2024年度)

| 取り組み | 研修 | 研修内容 | 実績 |

|---|---|---|---|

| 三機テクノセンターの取り組み | 新人研修 |

|

受講者58名 |

| 資格取得のための研修 |

|

受講者253名 | |

| 実務年数別研修 施工3年目研修 施工6年目研修 施工9年目研修 |

|

開催回数8回 | |

| 受講者330名 | |||

| 技術継承への取り組み | 技術エキスパートによるOJT教育 |

|

技術エキスパートのべ現場訪問数

|

| グループ会社・協力会社への取り組み | 電気工事品質大会 |

|

参加技術者

|

| トラブル・クレーム事例解説 |

|

東京支社:84回、関西支社:28回、中部支社:55回、九州支店:62回、北海道支店:16回、中国支店:12回、東北支店:12回、北陸支店:12回 | |

| 協力会社研修 |

|

受講者11回 172名 |

新人研修の様子

第23回電気工事品質大会