- トップ

- サステナビリティ

- サステナビリティマネジメント

- 三機工業グループのサステナビリティ経営

SUSTAINABILITY

サステナビリティ

SUSTAINABILITY

サステナビリティ

三機工業グループのサステナビリティ経営

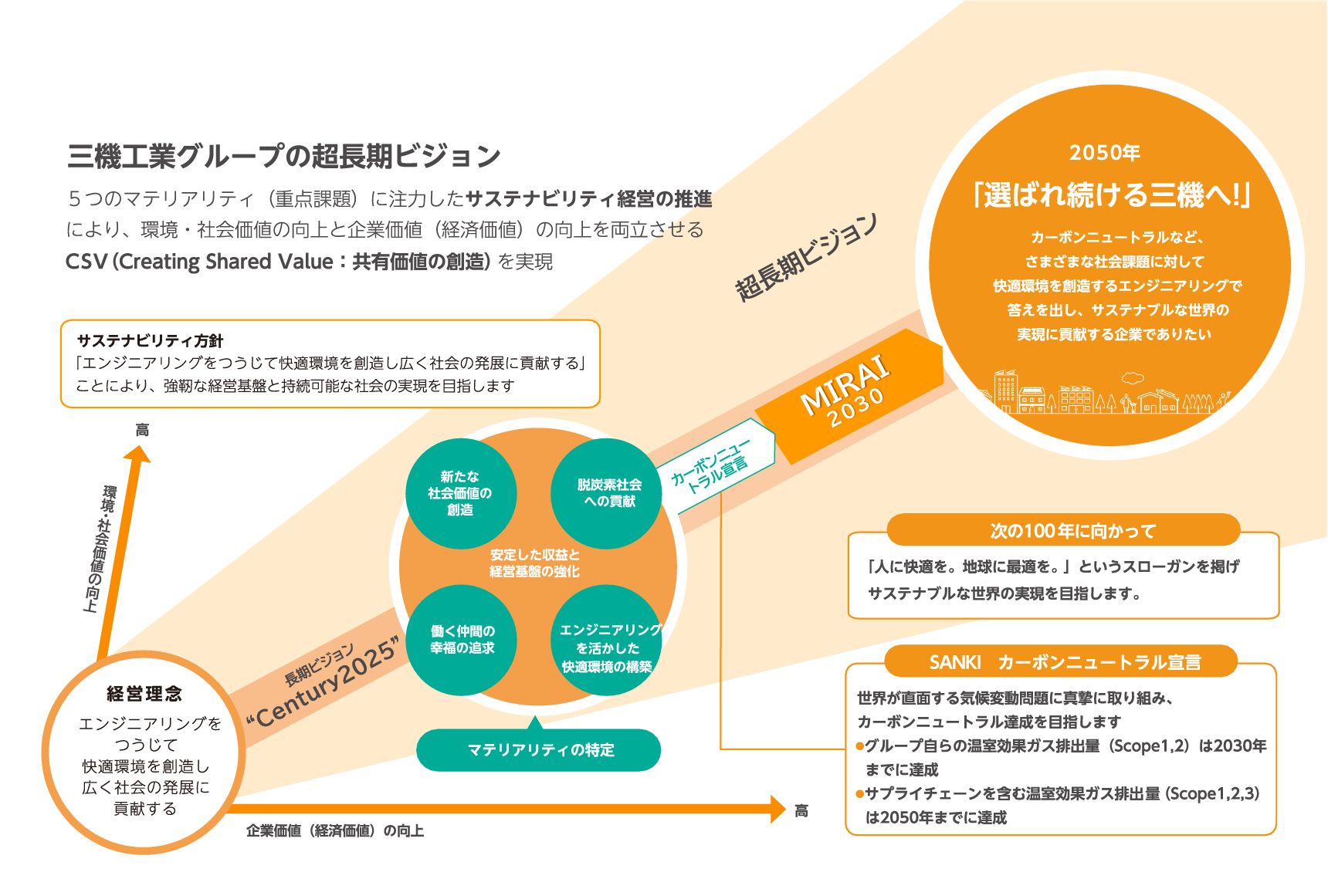

三機工業グループの超長期ビジョン

三機工業グループは、超長期ビジョンとして2050年の姿「選ばれ続ける三機へ!」を掲げています。エンジニアリングをつうじた快適環境の創造を強みに、5つのマテリアリティ(重点課題)に基づくサステナビリティ経営の推進により、環境・社会価値の向上と企業価値(経済価値)の向上を両立させるCSV(Creating Shared Value:共有価値の創造)の実現を目指しています。

SANKIカーボンニュートラル宣言

脱炭素に関連する省エネルギー・創エネルギーへの取り組みは、総合エンジニアリングを展開する三機工業グループの本業に直結する部分であることから、特定したマテリアリティの中でも「脱炭素社会への貢献」を最優先課題として位置づけています。

- SANKIカーボンニュートラル宣言 -

三機工業グループは、世界が直面する気候変動問題に真摯に取り組み、

グループ自らの温室効果ガス排出量(Scope1,2)においては2030年までに、

サプライチェーンを含む温室効果ガス排出量(Scope1,2,3)においては2050年までに

カーボンニュートラルを目指します。

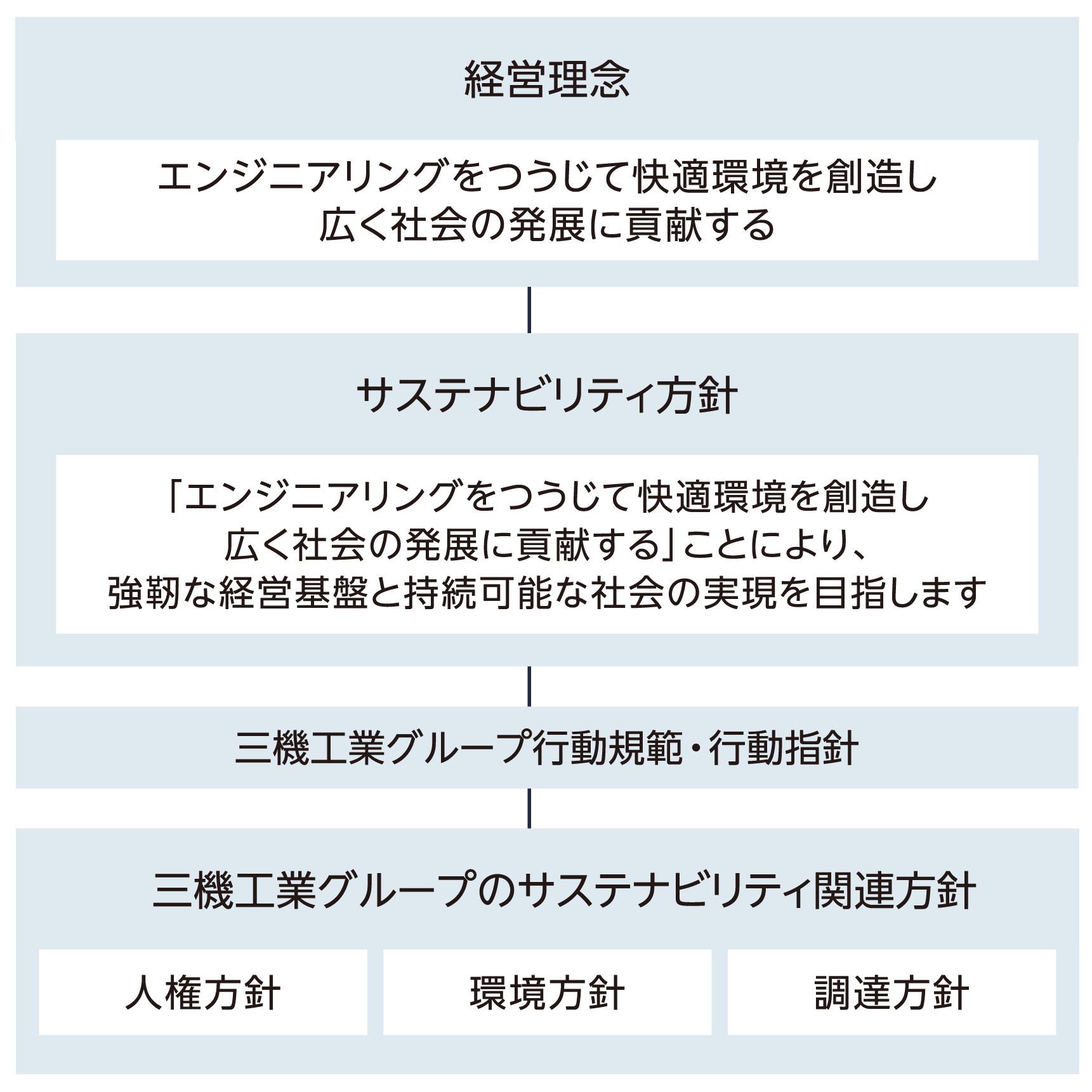

サステナビリティ方針

当社グループは、サステナビリティ経営を推進し、環境・社会への貢献と収益確保を両立させて、長期にわたり持続可能な発展を続けていくため、経営理念をもとにサステナビリティ方針を定めています。

サステナビリティ経営に取り組むにあたっては、5つのマテリアリティを特定し、「中期経営計画 2027」にて、各施策を立案し、取り組みを進めています。今後もステークホルダーからの要請・期待などを受け止めた上で企業活動に反映させ、社会課題の解決に技術で貢献していきます。

推進体制

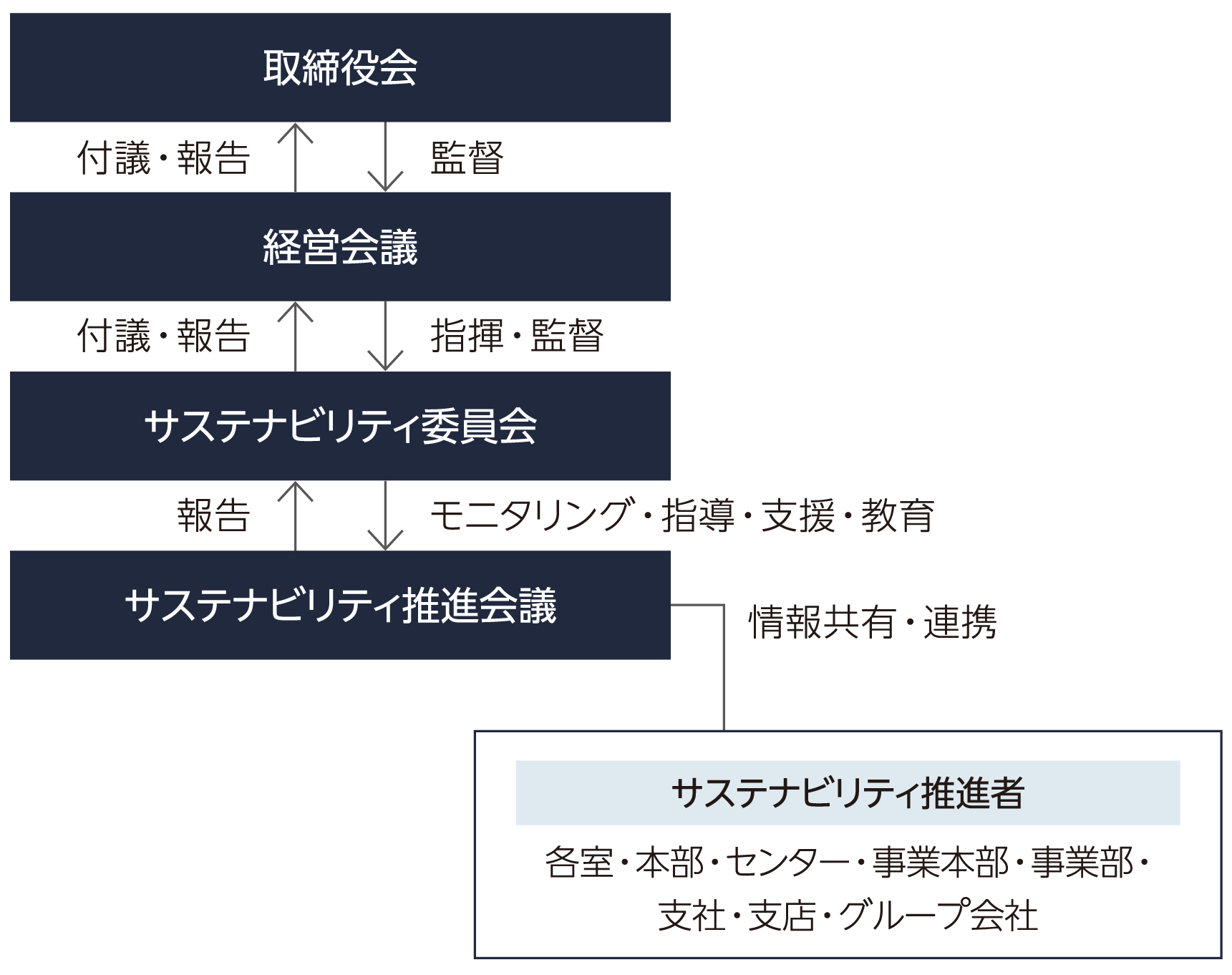

当社グループは、サステナビリティ課題全般について対応するため、代表取締役社長を委員長とし常勤取締役をメンバーとするサステナビリティ委員会を設置しています。

サステナビリティ委員会では、サステナビリティ経営を実現するための重要課題・施策を審議・決定しています。委員会の審議・決定内容については、経営会議、取締役会に報告され、監督を受けています。また、事業・経営戦略への影響が大きい課題については、重要性に応じて経営会議、取締役会へ付議され、決定・承認されます。

委員会の下部組織として設けた各部門の実務担当者からなるサステナビリティ推進会議では、委員会の審議・決定事項のグループ全体への周知や具体的なサステナビリティ推進活動の討議・推進や進捗確認を行っています。本推進体制に従い、サプライチェーンを含めたあらゆる事業活動の場においてサステナビリティ課題に対応しています。

サステナビリティ委員会とサステナビリティ推進会議の構成

| サステナビリティ委員会 | サステナビリティ推進会議 | ||

|---|---|---|---|

| 構成 | 委員長 | 代表取締役社長 | ― |

| メンバー | 常勤取締役および委員長が指名する者 | 各部門サステナビリティ推進者 | |

| 開催頻度 | 2024年度の開催回数 | 2回 | 2回 |

| 議題 |

|

|

|

社内への意識浸透

サステナビリティ経営のさらなる推進に向け、従業員一人ひとりの意識醸成に取り組んでいます。

従業員へのマテリアリティの浸透と意見収集を目的に、当社グループの全従業員を対象としたマテリアリティに関するアンケートを2023年度、各部門へのアンケートを2024年度に実施しました。加えて、2024年度はこれらのアンケートに寄せられた意見を参考に、マテリアリティと日常業務の関連性がより深まるようマテリアリティとそれに紐づく取り組みの表現方法の見直しを行いました。引き続き、マテリアリティのさらなる社内浸透に努めていきます。

また、社内向け情報発信として、社内報や社内サイトにおいて、当社のサステナビリティに関する取り組み内容や講習映像などを配信するほか、各事務所のエネルギー消費量やCO2排出量の見える化などに取り組んでいます。

全社マテリアリティアンケート結果

実施時期:2023年4月・5月

対象: 当社グループの全役員・従業員

各マテリアリティについて、「日頃の業務と関連していて、既に取り組んでいる」と回答した割合

脱炭素社会への貢献

49%

働く仲間の幸福の追求

71%

エンジニアリングを活かした快適環境の構築

42%

新たな社会価値の創造

44%

安定した収益と経営基盤の強化

70%

リスク管理

当社グループは、事業運営におけるリスクを把握し、リスクの顕在化を未然に防止するとともに、顕在化した場合の損失を極小化することを目的に、「リスク管理委員会」を設置しています。委員会では、当社グループの事業に影響を与えるリスクを洗い出し、影響度や頻度等を可能な限り定量的に評価し、優先順位や担当する部署を定め、対応方針やコントロールの内容などを定め、具体的な対応策の進捗・効果のモニタリングとレビューを行っています。

決定・報告された内容に関しては、重要度に応じて、サステナビリティ委員会、経営会議、取締役会に付議され、決定・承認され、グループ全体へ展開されています。