SUSTAINABILITY

サステナビリティ

リスクマネジメント

基本的な考え方

三機工業グループは、「リスク管理規程」に基づくリスク管理委員会による全社の事業運営上のリスク管理体制を整備しています。また、有事の際の事業継続計画の実効性を高めるための事業継続マネジメントシステムの運用と併せて、全社的リスクマネジメント体制を構築しています。

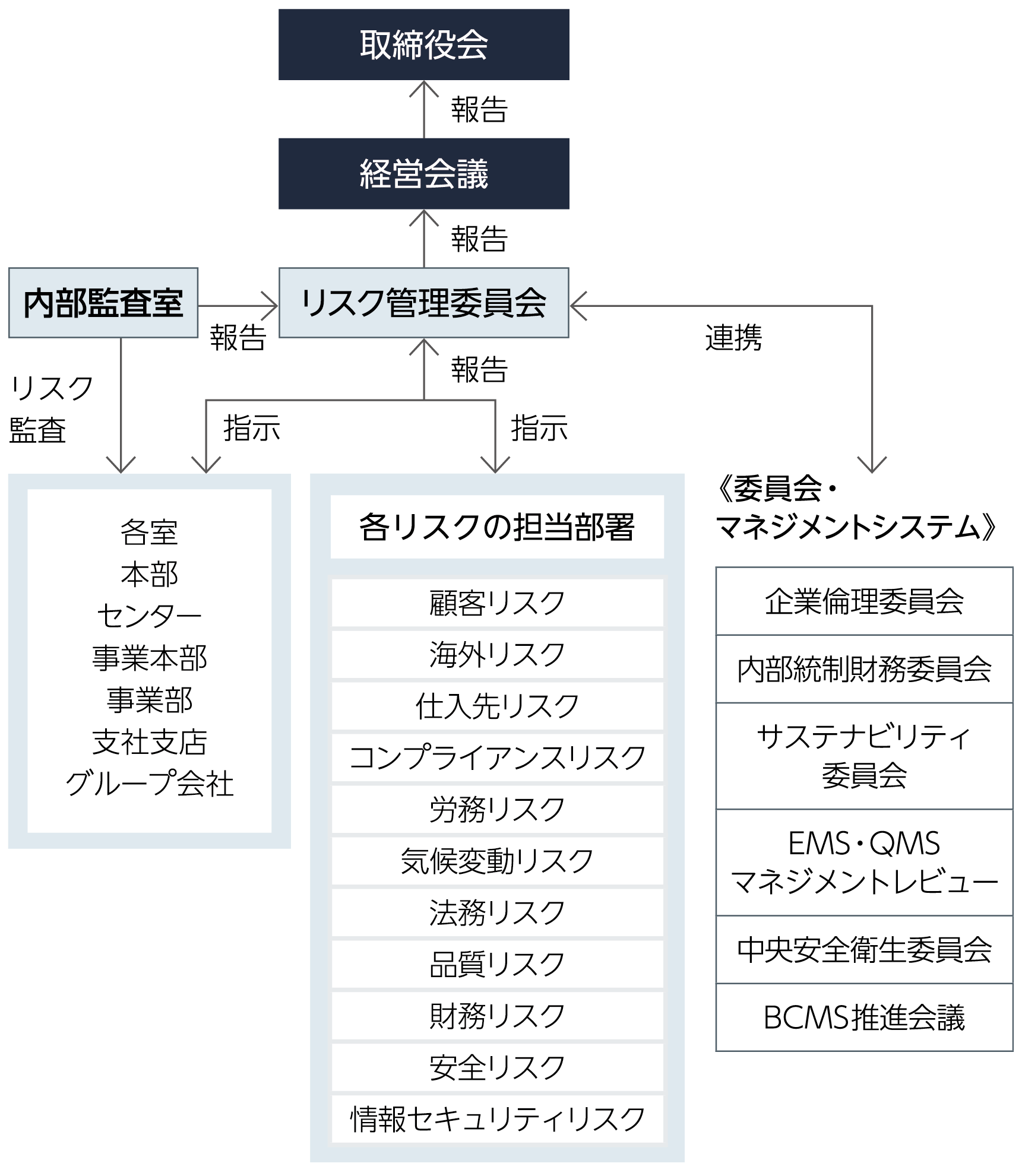

リスクマネジメント推進体制

リスク管理委員会

経営層および事業部門長ならびに各リスクを主に担当する部署の代表で構成された「リスク管理委員会」を四半期ごとに年4回開催し、グループにおけるリスク管理を一元的に行っています。リスク管理委員会では、リスクの顕在化の予兆モニタリングやグループのリスクマネジメント上共有すべき情報、全社対応が必要なリスクのコントロールに関する事項を審議しています。

リスク管理委員会の審議結果は取締役会へ報告され、取締役会ではリスク管理体制の妥当性・重要リスクのコントロールの有効性を検証しています。

事業等の主なリスクは以下をご覧ください。

有価証券報告書第101期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

リスクマネジメント体制図(2025年4月1日現在)

リスク管理委員会の構成と役割

| 構成 | 委員長 | 代表取締役社長 |

|---|---|---|

| 委員 | 経営会議メンバー、各リスクの主担当部署の代表、内部監査室長、常勤監査役(オブザーバー) | |

| 役割 |

|

|

| 開催時期 | 原則として四半期に1回および必要時 | |

| 2024年度の主な審議事項 |

|

|

内部監査室の関与

内部監査室による定例内部監査において、各部門のリスクマネジメントの状況把握と有効性の検証が行われています。

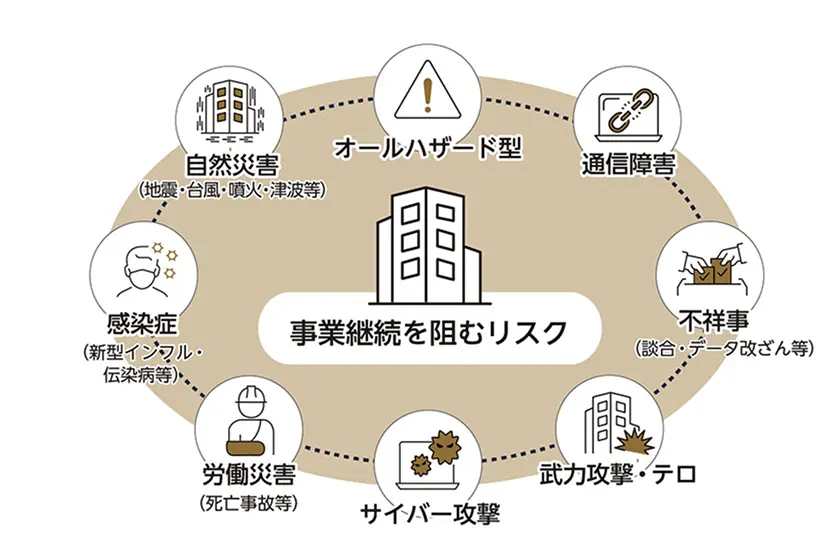

事業継続マネジメントシステム(BCMS)

当社は、事業継続を阻むリスクに対する備えとして、全役員・従業員が一体となり、従業員等の関係者の安全を確保するとともに、お取引先と連携して迅速に事業復旧を図る事業継続計画(BCP)を策定し、BCPをより有効に維持・管理するための仕組みとして2022年度から「事業継続マネジメントシステム(BCMS)」の運用を開始しました。

BCMSは年間計画を定め、PDCA 活動(事業影響度分析、教育、訓練、内部監査、マネジメントレビュー、見直し・改善)およびリスク管理委員会によるリスク管理との連携によって、状況に応じたBCPの見直しを図っています。見直しにあたってはリスクアセスメントと事業影響度分析(BIA)を実施し、リスクが顕在化した際の対象業務に対する影響を検討・評価することで、有事の際における実効性のあるBCPとしています。

なお、迅速な事業復旧・維持体制実現のため、基本的な対応方針を記載した「事業継続計画(BCP)〈共通版〉」を基に、「自然災害」「感染症」「労働災害」「サイバー攻撃」「武力攻撃・テロ」「不祥事」「通信障害」の7つの事象とそれ以外のリスクを「オールハザード型」とした「リスク別対応の手引き」を定めています。BCMSの適用範囲については、2023年度より国内グループ会社も含めた範囲に拡大して運用しています。また有事への備えとして役員・従業員へのBCMS教育、定期的な訓練、備蓄品の充実化なども継続的に行っています。2024年度は自然災害に加え、労働災害、サイバー攻撃、通信障害に関する新たな訓練を実施し、リスク対応力の強化に努めました。

事業継続を阻む7大リスク

徒歩帰宅訓練(自然災害発生時)の様子

海外におけるリスクマネジメントの強化

海外リスク担当部署において、リスクの分析や危機対応策の立案・管理を行っています。2014年度に「海外危機管理マニュアル(本社・海外拠点向け)」および「海外安全対策マニュアル(帯同家族を含む海外勤務者、出張者向け)」を制定し、海外勤務者の安全確保に努めています。2021年度からは現地スタッフを対象としたコンプライアンス教育会を実施し、当社ガバナンスの浸透に取り組んでいます。2024年度は、海外拠点の上海とタイ※において、パンデミック(感染症)の発生を想定したBCP訓練を実施しました。

また、当社の監査役がグループ会社の監査役を兼務する体制となっており、海外を含むグループマネジメント体制向上を図っています。

※ 三机建筑工程(上海)有限公司、Thai Sanki Engineering & Construction Co.,Ltd.

| 海外危機管理マニュアル |

|

|---|---|

| 海外安全対策マニュアル |

|

DX推進とセキュリティ対策

当社グループでは「SANKI DX ビジョン」を策定し、さまざまなITツールや生成AIサービスの利活用など、さらなるDXの推進に取り組んでいます。これらを全社的に活用していくにあたり、使用データの拡大や使用する人・場所の多様化によるセキュリティリスクの高まりへの対応も重要であると考えています。

情報セキュリティへの取り組み

情報セキュリティリスク担当部署において、規則類を整備し、全社的な情報セキュリティ対策の統制、リスク管理を行っています。サイバー攻撃に対し情報セキュリティ対策ソフトの利用やマルウェアなど不正プログラムの侵入を常時監視するソフトの導入により迅速な対応ができるよう対策を行っています。多数の会社がかかわる施工現場のデータ保管に対するリスク対策としてクラウドサービスの活用を進めるとともに、全従業員、協力会社社員へ情報セキュリティに関するe-ラーニングによる研修を継続的に実施しています。2024年度は、協力会社において情報セキュリティにかかわる自主点検を実施しました。

生成AIサービス活用時のリスクマネジメント

当社では、生成AIサービスの社内業務での活用を推進しています。2024年12月には、セキュリティ面を考慮した社内向け生成AIサービスの導入を行いました。 一方、情報漏えいや著作権侵害など、さまざまなリスクが考えられることから使用時のリスク対策にも取り組んでいます。2024年12月には、生成AIサービス利用時の注意について情報セキュリティ対策ガイドラインの改定を行いました。また、生成AIサービスの特性を理解し、適切に利用できるようにするため、使用による危険性や適切な使い方について、全従業員を対象としたe-ラーニングによる研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図っています。